En Haïti, de quarante ans d’instabilité politique à la menace d’une guerre civile

Pas encore publiéL’île caribéenne qui tend vers une démocratie depuis l’établissement de sa Constitution, en 1987, se retrouve aujourd’hui dans une impasse politique, sans représentants élus et à la solde de chefs de gangs. Cela fait huit ans que les Haïtiens n’ont pas été convoqués aux urnes.

Les fonctions de maire, de parlementaire et même de président sont vacantes. La chaise du premier ministre par intérim, Ariel Henry, est, elle aussi, vide depuis que son retour a été entravé par des bandes armées. Contesté par les Haïtiens, Ariel Henry a finalement accepté de démissionner mardi 12 mars.

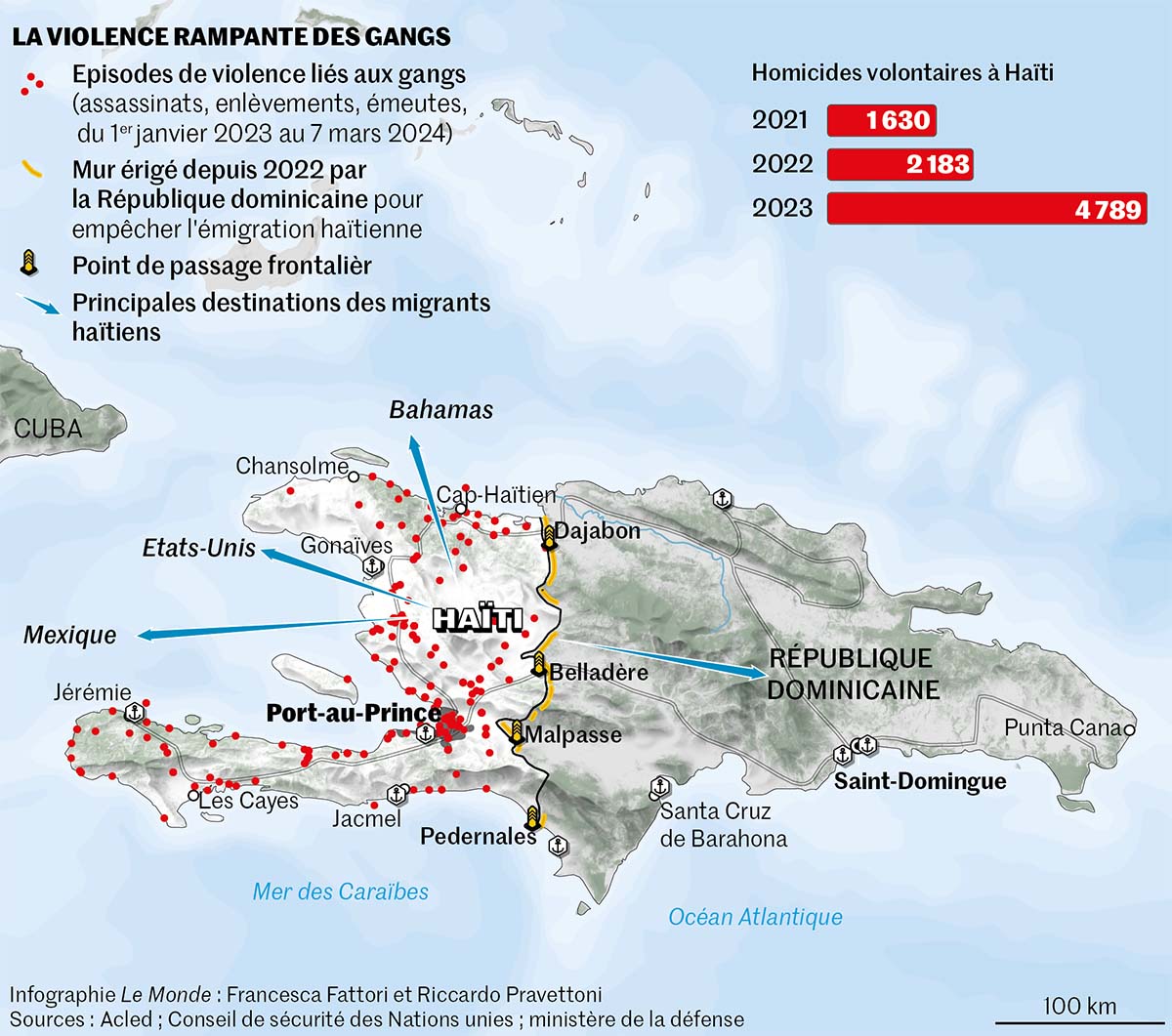

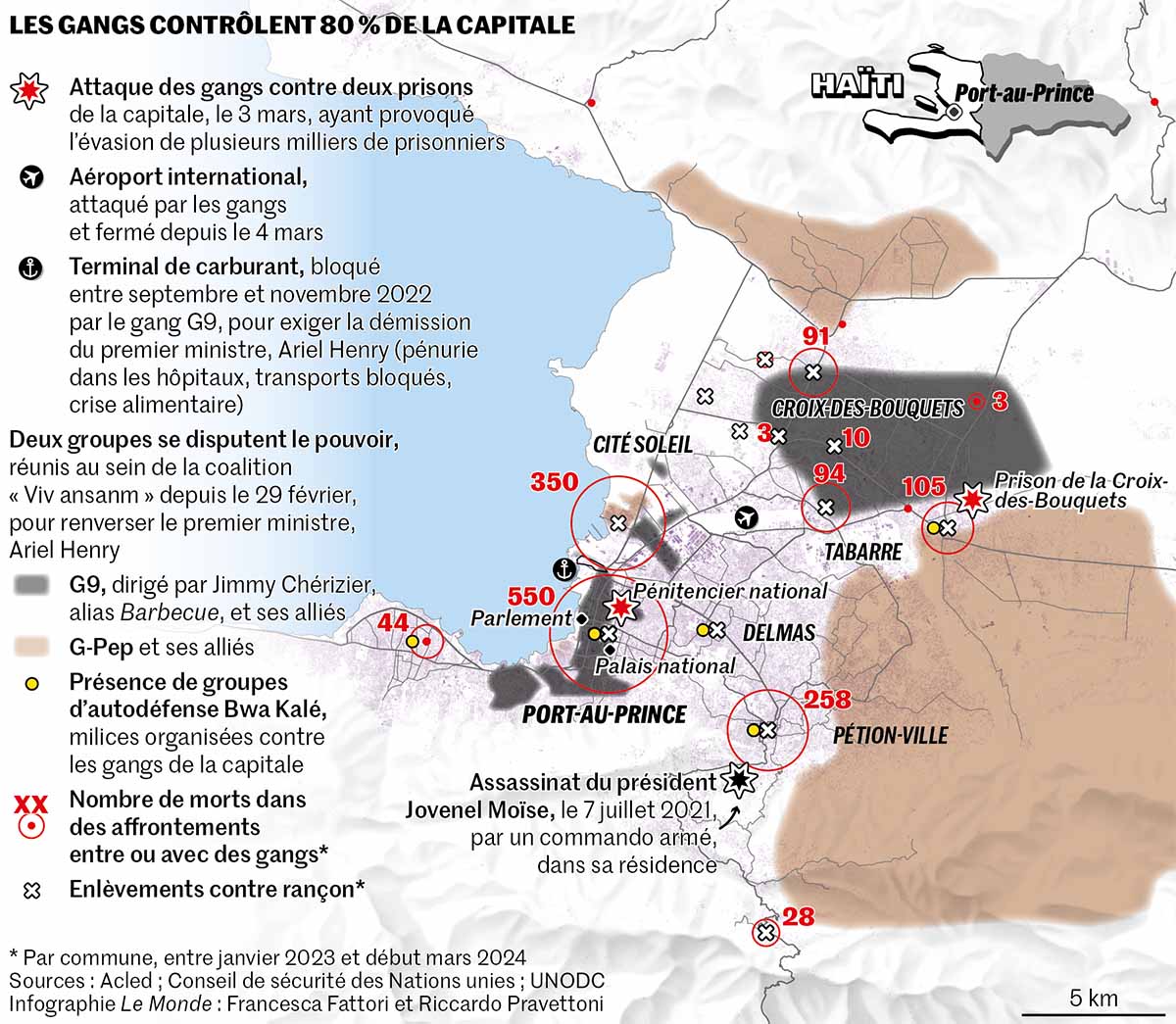

Il a promis de se retirer « après l’installation d’un conseil » de transition dont les contours restent à déterminer. Sa décision survient après une semaine d’état d’urgence dans l’île, en proie à des violences de groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Les hôpitaux ont été attaqués. Plusieurs milliers de détenus se sont évadés de prisons. Les bandes criminelles, qui contrôlent 80 % de la capitale, Port-au-Prince, s’en sont également prises aux routes menant au reste du territoire ainsi qu’aux commissariats et aux tribunaux.

Le pays a même été menacé par un chef de gang, lors d’une interview à la presse, d’une « guerre civile qui conduira à un génocide » si le premier ministre, désormais bloqué à Porto Rico après un déplacement à l’étranger, remet les pieds sur l’île.

Ces événements sont probablement le « point d’orgue d’une évolution dont on peut remonter les origines à, au moins, une quarantaine d’années » pour Jean-Marie Dulix Théodat, maître de conférences à l’université Panthéon-Sorbonne Paris, responsable de recherche à l’École normale supérieure de Port-au-Prince et à l’Université d’État d’Haïti.

Ces événements sont probablement le « point d’orgue d’une évolution dont on peut remonter les origines à, au moins, une quarantaine d’années » pour Jean-Marie Dulix Théodat, maître de conférences à l’université Panthéon-Sorbonne Paris, responsable de recherche à l’École normale supérieure de Port-au-Prince et à l’Université d’État d’Haïti.Il estime que la « transition vers la démocratie a été ratée ». Le chercheur Chalmers LaRose, codirecteur de l’Observatoire des Amériques de l’université du Québec à Montréal, y voit le « symptôme d’une très longue histoire d’exclusion d’une partie de la population dans les affaires économiques et politiques, accaparées par une élite coloniale qui continue de dominer. C’est pour ça que l’espace politique est devenu un terrain extrêmement violent ». Ces quarante dernières années, la vie politique d’Haïti a été bousculée par des coups d’État, des ingérences étrangères, l’insurrection de l’armée et des élections truquées.

Cette instabilité politique l’a « précipité dans le chaos » actuel, estime de son côté l’historienne Catherine Eve Roupert.

La milice des dictateurs Duvalier

Jusqu’en 1986, Haïti était gouverné par les membres de la famille Duvalier. Elle est arrivée au pouvoir en 1957, après des élections truquées, avec à sa tête François Duvalier, dit « Papa Doc ». Á sa mort, en 1971, son fils, Jean-Claude Duvalier (1951-2014) - dit « Baby Doc » - a repris le pouvoir.

Déjà, à cette époque, une force armée irrégulière exerçait des violences sur la population. Surnommée les « tontons macoutes », cette milice a fait au moins 30 000 morts, rappelle l’historienne. Quatorze ans plus tard, un soulèvement populaire renverse la dictature. L’espoir d’une démocratie voit le jour avec l’établissement d’une Constitution, adoptée en 1987. La loi fondamentale définit Haïti comme une République, fixe les termes de la séparation des pouvoirs et de l’alternance politique.

Cependant, les perspectives d’une démocratie après la chute du régime des Duvalier sont vite réduites à néant par la succession de gouvernements militaires. Dans un document de Sciences Po listant les massacres en Haïti au cours du XXème siècle, Jean-Philippe Belleau, professeur d’anthropologie à l’université du Massachusetts, rapporte que « plusieurs “macoutes” notoires [occupaient] des fonctions politiques importantes (…) et les mouvements sociaux qui [luttaient] pour l’établissement de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit [ont été] persécutés par l’armée », et ce jusqu’à 1990.

Cette année-là, Jean-Bertrand Aristide est élu lors d’élections libres et favorise la dissolution de l’armée, craignant les coups d’Etat militaires. Il est renversé un an plus tard par un coup d’Etat, en 1991, avant d’être rétabli par une intervention militaire américaine trois ans plus tard. René Préval (1943-2017) prend sa suite, en 1996, après des élections démocratiques régulières. A la fin du mandat de ce dernier, en 2001, Jean-Bertrand Aristide retourne au pouvoir à la suite d’une élection.

À cette époque, « il a lui aussi constitué sa milice, appelée les “chimères” », retrace Mme Eve Roupert, et ainsi participé à remettre en place une politique de la terreur et la formation de forces irrégulières au sein du pays, rappelant les pratiques des « tontons macoutes ». Il s’agissait d’une « sorte d’escadron de la mort », accusé, dès cette époque, de tortures et de violation des droits humains. En 2004, Jean-Bertrand Aristide quitte de nouveau le pouvoir, cette fois sous la pression des États-Unis, de la France et du Canada, d’une insurrection armée et d’une révolte populaire.

Durant deux ans, les forces des Nations unies sont déployées sur le territoire jusqu’au retour, en 2006, par élection, de René Préval. Il est seul à parvenir à la fin de deux mandats, le maximum fixé par la Constitution.

L’avènement des gangs

Michel Martelly prend sa suite en 2011 et termine son mandat sans successeur, provoquant une nouvelle crise électorale, alors que commence, selon les experts, la transformation des gangs. « Il y a un vide sécuritaire à ce moment-là », selon M. LaRose. « Lors de sa présidence, Michel Martelly s’entoure d’un système de sécurité d’hommes armés pour se protéger, selon Mme Roupert.

Michel Martelly prend sa suite en 2011 et termine son mandat sans successeur, provoquant une nouvelle crise électorale, alors que commence, selon les experts, la transformation des gangs. « Il y a un vide sécuritaire à ce moment-là », selon M. LaRose. « Lors de sa présidence, Michel Martelly s’entoure d’un système de sécurité d’hommes armés pour se protéger, selon Mme Roupert.Ils s’en sont affranchis et ont constitué des gangs. » Un constat partagé par M. LaRose, qui parle même d’une communauté en expansion « à la merci d’opérateurs politiques et économiques » et qui interroge la légitimité de M. Martelly, soutenu par les États-Unis. « Ce vide sécuritaire est creusé par l’arrivée de Jovenel Moïse [élu à la fin de 2016], qui a appliqué les mêmes politiques que M. Martelly », poursuit le chercheur.

Dès son arrivée, Jovenel Moïse est décrié et jugé incompétent par un certain nombre d’Haïtiens. Il sera assassiné en 2021 et son premier ministre, Ariel Henry, alors fraîchement nommé, s’engage à organiser des élections - toujours attendues aujourd’hui. La contestation de la présidence de Jovenel Moïse est exacerbée dès 2018, quand le tarif des carburants augmente brutalement, déclenchant une révolte dans la rue.

À cela se sont ajoutées les révélations relatives à des détournements de fonds prêtés par le Venezuela à Haïti pour financer son développement. Ministres et président sont épinglés par un rapport de la Cour supérieure des comptes en 2019. Dans cette affaire de corruption, « il n’y a pas eu de justice », note Mme Eve Roupert.

« Une paix sociale, ou plutôt une paix du cimetière »

C’est pour réclamer des poursuites judiciaires que des Haïtiens ont manifesté, dès l’été 2018, et ont été brutalement réprimés par des bandes armées auxquelles avait recours le gouvernement.

À La Saline, bidonville de Port-au-Prince, 71 personnes ont été assassinées et de nombreuses femmes ont été violées. « Les corps des suppliciés avaient été mutilés et brûlés, franchissant toutes les limites de la décence », rappelle M. Théodat.

Parmi les auteurs de cette politique de la violence et de la terreur, le nom de Jimmy Cherizier, dit « Barbecue », était apparu.

Source Le Monde | Fatoumata Sillah

Source Le Monde | Fatoumata Sillah

- Détails

- Le Courrier Africain

OpinionsTout Lire

-

Nicolas Baverez: «La débâcle africaine»

- Le Courrier Africain

- 28.Avr.2024

-

Jean-François Colosimo: «Occident, l’ennemi mondial numéro 1»

- Le Courrier Africain

- 28.Avr.2024

-

Passage à un régime dit "parlementaire" au Togo : le coup d'Etat de trop ?

- Le Courrier Africain

- 22.Avr.2024

-

Patrick de Saint-Exupéry, journaliste : « Au Rwanda, il y a trente ans, l’Elysée a engagé la France dans la voie du déshonneur »

- Le Courrier Africain

- 12.Avr.2024

-

Podcast : L'essoufflement du modèle démocratique au Sénégal par le Professeur Souleymane Bachir Diagne

- Le Courrier Africain

- 12.Mar.2024

-

Sénégal : Abdoul Mbaye : Portrait d’un homme d’État accompli

- Birame MBOUP

- 12.Mar.2024

Newsletter

Publicité Partenaire

Publicité Partenaire